Energiewende: Rund 70 Teilnehmer nutzten den Tag der Energiegenossenschaften in Beilngries als Informationsdrehscheibe. Dabei kamen die Praxistipps nicht zu kurz.

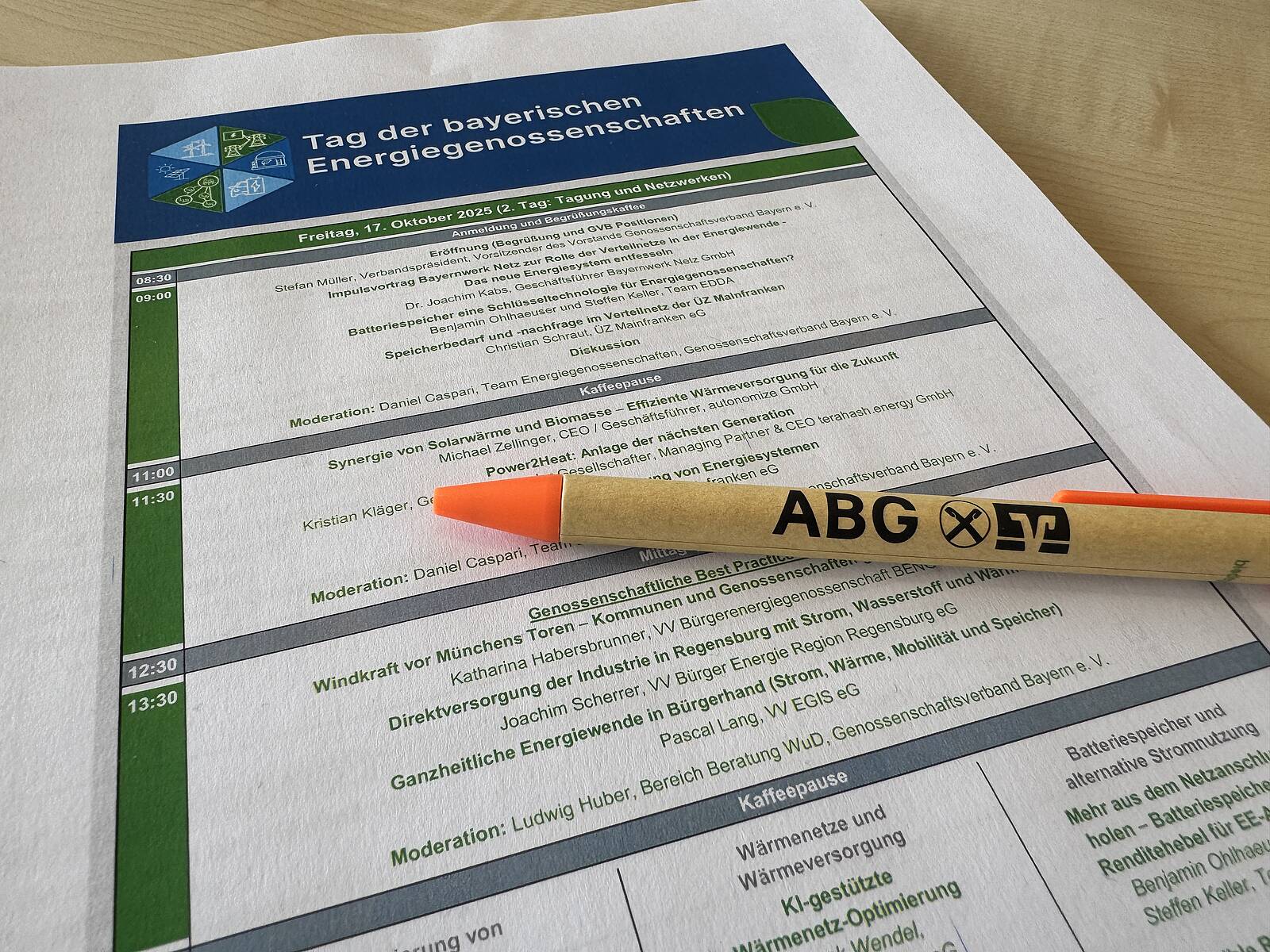

Der Tag der bayerischen Energiegenossenschaften ist längst ein fixer Termin im Kalender vieler Akteure der genossenschaftlichen Energiewende. Rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten Mitte Oktober 2025 das diesjährige Netzwerktreffen zum Austausch und für einen Einblick, wie andere Energiegenossenschaften Projekte umsetzen. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Genossenschaftsverband Bayern (GVB), Tagungsort war das Tagungszentrum der Akademie Bayerischer Genossenschaften (ABG) in Beilngries.

Energiewende als zentrale Zukunftsaufgabe

„Die Energiewende lebt – dank Ihres Engagements“, lobte GVB-Präsident Stefan Müller die Vertreterinnen und Vertreter der bayerischen Energiegenossenschaften. Hohe Energiepreise bei gleichzeitiger Wirtschaftsschwäche sowie Diskussionen um Versorgungssicherheit, Netzstabilität und Speichertechnologien zeigten, dass die Energiewende schon lange kein Nischenthema mehr ist. „Sie ist tragende wirtschaftspolitische Säule, Hebel für die ökonomische Entwicklung und damit zentrale Zukunftsaufgabe unseres Lands“, betonte Müller.

Bei der Stromversorgung aus Erneuerbaren Energien sei bereits viel erreicht worden, große Potenziale gebe es noch im Wärmesektor und im Verkehrsbereich. Der GVB-Präsident erwähnte die Umstellung auf Wärmepumpen, Wärmenetze und Biomasse im Wärmesektor sowie die stärkere Verzahnung von Elektromobilität, Wasserstoff und ÖPNV-Angeboten im Verkehrssektor – hier sieht Müller große Chancen für genossenschaftliche Modelle.

Externer Inhalt

Nach Ihrer Einwilligung werden Daten an YouTube übertragen.

Kompakt in knapp vier Minuten: Stimmen zum Tag der bayerischen Energiegenossenschaften 2025. Video: Florian Christner und Karl-Peter Lenhard (Schnitt), GVB

Politisch bleibt es turbulent

Nach den extremen Energiepreissteigerungen 2022 habe sich der Markt zwar wieder beruhigt, politisch bleibe es aber turbulent, so Müller. Die neue Bundesregierung stehe vor der Aufgabe, ambitionierte Klimaziele mit Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz zu verbinden. Sorgen bereite der Plan der Bundesregierung, das Referenzertragsmodell auf Kosteneffizienz prüfen zu wollen. Dieses gleicht bei Windkraftanlagen Standortnachteile in windschwachen Gebieten finanziell aus. Im Norden Deutschlands weht im Vergleich zum Süden deutlich mehr Wind. „Gerade für süddeutsche Standorte ist das Referenzertragsmodell ein zentraler Ausgleichsmechanismus, um faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Ohne die Südquote droht eine strukturelle Benachteiligung jener Regionen, die weniger Wind, aber viel Sonne haben“, betonte Müller.

Ein zentrales Zukunftsthema sei die kommunale Wärmeplanung. Bis 2028 müssen alle Kommunen einen Plan vorlegen, wie sie ihre Wärmeversorgung schrittweise auf erneuerbare Quellen umstellen wollen. Ziel ist eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2045. „Gerade im ländlichen Raum eröffnet die Wärmeplanung große Chancen. Mit genossenschaftlichen Modellen können Kommunen Versorgungssicherheit, Preisstabilität und Klimaschutz verbinden“, betonte Müller. Deshalb nutze der GVB das Internationale Jahr der Genossenschaften 2025, um Kommunen die Stärke des Genossenschaftsmodells in der Wärmeversorgung näherzubringen.

GVB-Präsident Stefan Müller beim Tag der bayerischen Energiegenossenschaften 2025 in Beilngries. Foto: GVB

Netzanschlüsse sorgen für Ärger

Große Aufmerksamkeit schenkten die Vertreterinnen und Vertreter der Energiegenossenschaften dem Vortrag von Joachim Kabs, Geschäftsführer der Bayernwerk Netz GmbH. Nach Angaben von Kabs deckt das Bayernwerk mit seinen Stromnetzen rund 70 Prozent des Freistaats ab. Energiegenossenschaften im Netzgebiet des Bayernwerks, die Strom aus ihren Photovoltaik- und Windkraftanlagen in das allgemeine Stromnetz einspeisen wollen, müssen wie andere Akteure auch beim Bayernwerk einen Netzanschluss beantragen – in der Diskussion äußerten einige Teilnehmer Kritik, wie dieser Prozess in ihrem Fall abgelaufen ist. Eine unzureichende Kommunikation, lange Wartezeiten sowie nicht nachvollziehbare Netzanschlusspunkte waren die Hauptpunkte. Auch zur Frage, wann Stromspeicher netzdienlich sind, gab es unterschiedliche Ansichten. Immer mehr Windkraftanlagen und PV-Anlagen werden durch einen Batteriespeicher ergänzt, sodass die Anlagen für eine gewisse Zeit auch Strom liefern können, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint.

Plädoyer für systemdienliche Speicher

Laut Kabs gibt es im Netzgebiet des Bayernwerks Anfragen zum Anschluss von Stromspeichern mit einer Gesamtleistung von 77 Gigawatt. „So viele Speicher, wie beantragt sind, braucht kein Mensch“, äußerte sich der Geschäftsführer der Bayernwerk Netz GmbH. Er plädierte dafür, Spielregeln zu vereinbaren, welche Speicher die Netzstabilität unterstützen. Marktgetriebene Speicher arbeiteten nicht immer deckungsgleich mit den Netzanforderungen und belasteten das Netz mitunter zusätzlich. Das müsse vermieden werden. „Wir wollen Speicher, aber systemdienlich“, betonte er. Um die Energiewende zu schaffen, brauche es Partnerschaften und eine Verantwortungsgemeinschaft. Jeder müsse seinen Beitrag leisten, auch die Politik. Zudem müssten die Marktbedingungen und die Technik aufeinander abgestimmt sein, um das Gesamtsystem stabil zu halten.

Kabs ging auch auf die in vielen Fällen gestiegene Dauer ein, bis Erneuerbare-Energien-Anlagen an das Netz angeschlossen werden können. Die Zahl der Anfragen für Netzanschlüsse habe sich beim Bayernwerk von 2021 auf 2022 und dann nochmals von 2022 auf 2023 jeweils verdoppelt und liege mittlerweile bei 100.000 bis 120.000 Anfragen pro Jahr. Diese große Zahl sei kaum noch zu bewältigen, zumal viele Projektierer deutlich mehr Anträge auf Netzanschlüsse stellen, als sie letztlich Projekte umsetzen. Kabs warb für einen fairen Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bayernwerks, die viel aushalten müssten. „Die Kolleginnen und Kollegen im Kundencenter können nichts dafür, dass die Umstände so sind, wie sie sind“, sagte Kabs.

Transparenz bei den Spielregeln

Michael Vogel, Vorstand der Jurenergie eG, forderte von Kabs Transparenz bei den Spielregeln, welche Speicher und Erneuerbare-Energien-Anlagen als netzdienlich erachtet werden. „Es kann nicht nur einer bestimmen, was netzdienlich ist. Lassen Sie uns gemeinsam Lösungen finden“, appellierte Vogel. Energiegenossenschaften seien bereit, netzdienliche Speicher und Anlagen zu bauen, aber dafür benötigten sie tragfähige Businesskonzepte, betonte auch Pascal Lang, Vorstandsvorsitzender der Energiegenossenschaft Inn-Salzach eG. Er regte eine Plattform für Dialog an, um die Energiewende gemeinsam voranzubringen. „Letztendlich sind wir alle Opfer der Prozesse“, betonte Lang.

Rund 70 Vertreterinnen und Vertreter bayerischer Energiegenossenschaften, VR-Banken und anderen Akteuren der Energiewende verfolgten die Vorträge beim Tag der bayerischen Energiegenossenschaften 2025. Foto: GVB

Goldenes Zeitalter der Batteriespeicher

Im weiteren Verlauf des Tages präsentierten Vertreterinnen und Vertreter von Energiegenossenschaften sowie ihnen nahestehende Unternehmen Projekte und Lösungen, um die genossenschaftliche Energiewende voranzubringen. Benjamin Ohlhäuser und Stefan Keller vom Team EDDA aus Berlin (EDDA steht für Energie, Demokratisch, Dezentral für Alle!) analysierten, ob netzdienliche Batteriespeicher eine Schlüsseltechnologie für Energiegenossenschaften sind, um Erneuerbare-Energien-Anlagen wirtschaftlicher zu machen. Stark sinkende Batteriepreise, hohe Erlöse und die Befreiung von den Netzentgelten bis 2029 machten Batteriespeicher aktuell äußerst rentabel, so die beiden EDDA-Vertreter, die von einem „goldenen Zeitalter der Batteriespeicher“ sprachen. Genossenschaften blieben bei diesem Boom jedoch weitgehend außen vor, da renditegetriebene Investoren den Markt dominierten.

Genossenschaften hätten jedoch einen zentralen Vorteil im Rennen um die Installation von Batteriespeichern, im Fachjargon auch Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) genannt: Sie betreiben bereits Erneuerbare-Energien-Anlagen, die alle über einen Netzanschluss verfügen. Diese werden laut dem Team EDDA jedoch bei Windanlagen im Jahresdurchschnitt nur zu 33 Prozent genutzt und bei PV-Anlagen sogar nur zu 13 Prozent. Mit Speichern könne die Stromeinspeisung zeitlich optimiert und damit der Netzanschluss deutlich stärker ausgelastet werden. Dadurch ließen sich auch neue Erlösmärkte erschließen. „Das ist ganz klar eine günstige Gelegenheit für Energiegenossenschaften“, betonte Ohlhäuser, zumal die Rentabilität von PV- und Windkraftanlagen durch negative Strompreise in Zukunft immer stärker unter Druck gerate.

Ohlhäuser empfahl den Genossenschaften, Batteriespeicher an Standorten mit PV- und Windkraftanlagen zu errichten, um die Synergien bei der Einspeisung des Stroms sowie die vorhandenen Netzverknüpfungspunkte nutzen zu können. Durch diese „grüne Co-Lokation“ ließen sich die Speicher wirtschaftlich betreiben, gegebenenfalls könne auch über eine Innovationsausschreibung eine bessere Vergütung erzielt werden. „Grüne Co-Lokation bietet aktuell die beste Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und Genehmigungswahrscheinlichkeit“, sagte Ohlhäuser.

Zum Auftakt des Tags der bayerischen Energiegenossenschaften besuchten zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Vortag die Heizzentralen der Nahwärme Ettenstatt eG und der Nahwärme Nennslingen eG. Die Nahwärme Burgsalach eG und die Bürgerenergie Burgsalach eG stellten sich ebenfalls vor. Die Gruppe besichtigte außerdem einen PV-Park der Bürgerenergie Burgsalach eG, dessen Strom sie zusammen mit den Stadtwerken Würzburg als Burgsalacher Bürgerstrom vermarktet. Foto: GVB

Speicher halten grüne Energie in der Region

„Richtig angewendet, können Speicher die Energiewende unterstützen“, betonte auch Christian Schraut, Ingenieur im Bereich Unternehmensentwicklung Technik bei der ÜZ Mainfranken. Sie können grüne Energie in der Region halten, Entgelte reduzieren und dadurch die Akzeptanz von Erneuerbare-Energien-Anlagen erhöhen. Der Zubau an Speichern im Netzgebiet des genossenschaftlichen Energieversorgers sei rasant. Von 2018 bis Mitte 2025 seien im Netzgebiet Stromspeicher mit einer Kapazität von insgesamt 53 Megawattstunden errichtet worden, für weitere Speicher mit einer Leistung von 1.000 Megawatt gebe es Anfragen.

Um die Herausforderungen der Energiewende bewältigen zu können, plant die ÜZ Mainfranken aktuell drei neue Umspannwerke, drei weitere Anlagen sollen erweitert werden. Durch Kapazitätsengpässe bei Herstellern und vorgelagerten Verteilnetzbetreibern sowie langen Raumordnungsverfahren verzöge sich jedoch die Umsetzung. Um den netzdienlichen Ausbau von Speichern voranzutreiben, brauche es weitere Förder- und Forschungsprogramme und Anreize für eine netzdienliche Fahrweise, forderte Schraut.

Genossenschaftlicher Artenschutz in Bundorf

Pascal Lang von der Energiegenossenschaft Inn-Salzach (EGIS eG) stellte beim Tag der bayerischen Energiegenossenschaften unter anderem das Energiedorf Bundorf vor. „Profil“ berichtete in Ausgabe 7/2024. Im oberbayerischen Amerang plant die Genossenschaft aktuell ein vergleichbares Projekt. Außerdem Thema in seinem Vortrag: Wie der Bürgersolarpark Bundorf dem Artenschutz dient. „Profil“ berichtete in Ausgabe 6/2025.

Bürgerwind im Forstenrieder Park

Vorstandsvorsitzende Katharina Habersbrunner und Projektleiter Nepomuk Poschenrieder von der Bürgerenergiegenossenschaft BENG eG aus München stellten das Projekt Bürgerwind Forstenrieder Park vor. Im Forstenrieder Park, einem großen Waldgebiet südwestlich von München, sollen sechs Windenergieanlagen entstehen, vier davon werden von der Bürgerwindpark Forstenrieder Park GmbH, die von der BENG eG, der Energiegenossenschaft Fünfseenland (EGF) aus Starnberg sowie den vier umliegenden Kommunen Baierbrunn, Neuried, Pullach und Schäftlarn getragen wird. Die vier Bürgerwind-Anlagen mit einer Nennleistung von 5,56 Megawatt sollen pro Jahr 35 Gigawattstunden Strom erzeugen und so 35.000 Tonnen CO2 einsparen.

Zuerst hatten die Bürger der umliegenden Kommunen über Nachrangdarlehen die Möglichkeit, sich an dem Bürgerwindpark zu beteiligen, in einem zweiten Schritt können nun Neu- und Bestandsmitglieder der beiden Genossenschaften Nachrangdarlehen zeichnen. Wenn alles so läuft wie geplant, beginnen Anfang 2026 die Bauarbeiten für den Windpark, der dann Ende 2026/Anfang 2027 in Betrieb genommen werden soll. Erfolgsfaktoren für das Projekt seien unter anderem die frühzeitige Vorleistung der Kommunen im Planungsprozess, die verbindliche Zusammenarbeit von Kommunen und Energiegenossenschaften und der Fokus auf regionale Bürgerbeteiligung, wie Projektleiter Poschenrieder erläuterte. Die bewährten Beteiligungsmodelle schafften Vertrauen und Akzeptanz in der Bevölkerung, während die Projektstruktur einer gemeinsamen GmbH dafür sorge, dass Kapital und Know-how in der Region bleibe und die lokale Wirtschaft gestärkt werde. „Kommunen und Genossenschaften stehen mit ihrem Engagement für eine dezentrale, demokratische Energiewende, die von und mit den Bürgern getragen wird“, betonte Katharina Habersbrunner.

Gute Vorbilder machen Schule: Warum Wärmegenossenschaften boomen

Genossenschaftliche Wärmenetze boomen, neue Wärmekonzepte eröffnen neue Möglichkeiten. Die Nahwärme Ettenstatt eG zeigte beim Tag der bayerischen Energiegenossenschaften vor Ort, wie es gehen kann. „Profil“ stellte die Genossenschaft und ihre Wärmeversorgung in Ausgabe 5/2024 vor.

Hohe Ertragsschwankungen bei Windkraft

Poschenrieder warnte jedoch auch davor, den Aufwand für Planung, Bau und Betrieb von Windparks zu unterschätzen. Solche Projekte seien deutlich komplexer als etwa Planung, Bau und Betrieb von PV-Anlagen. Zudem seien die Ertragsschwankungen über das Jahr gerechnet bei Wind deutlich größer als bei Photovoltaik. Es könne auch mal passieren, dass drei schlechte Windjahre aufeinander folgen. Das müsse so ein Projekt und dessen Finanzierung aushalten können.

Grünstrom für das Energieareal Regensburg Ost

Wie die Bürger Energie Region Regensburg eG (BERR eG) die Industrie im Regensburger Osten mit Erneuerbarer Energie versorgen will, erläuterte Vorstandsvorsitzender Joachim Scherrer. Ziel der Stadt Regensburg ist es, den Industriestandort mit mehr als 8.000 Arbeitsplätzen durch günstigen Solarstrom zu sichern. Die Stadt war auf der Suche nach einem geeigneten Partner, der den Solarpark baut und die dort ansässigen Unternehmen Siemens, Schaeffler und Aumovio über Direktleitungen mit Strom versorgt. Dafür bot die Stadt an, städtische Flächen für einen Solarpark in erforderlicher Größe zur Verfügung zu stellen. Die BERR eG sagte im Januar 2023 zu, das Projekt „Energieareal Regensburg Ost“ (ERO) zu übernehmen. Die Umsetzung erfolgt über die BERR Projekt GmbH, eine Tochtergesellschaft der BERR eG. Es sollen drei Solarparks mit einer installierten Leistung von 11 Megawatt entstehen, um den Strombedarf der Unternehmen bestmöglich abzudecken. Baubeginn soll im Februar 2026 sein.

Weitere Vorträge beim Tag der Energiegenossenschaften 2025 (Auswahl)

- Synergie von Solarwärme und Biomasse – effiziente Wärmeversorgung für die Zukunft, Michael Zellinger, Geschäftsführer autonomize GmbH

- Power2Heat: Anlage der nächsten Generation, Kristian Kläger, CEO terahash.energy GmbH

- KI-gestützte Optimierung von Energiesystemen, Frank Wendel, ÜZ Mainfranken eG

- Projektfinanzierung erneuerbare Energien bei der VR-Bank Landsberg-Ammersee, Joachim Koch

Elektrolyseur für 800 Tonnen Wasserstoff pro Jahr

In einem weiteren Projekt soll auf einer benachbarten Fläche ein Agri-Solarpark mit einer installierten Leistung von sechs Megawatt entstehen. Der Grundstücksbesitzer, ein Landwirt, hatte sich bei der BERR eG gemeldet. Er verpachtet die Fläche nun an die Energiegenossenschaft, die darauf die PV-Anlage errichtet. Bei einer Arbeitsbreite von zwölf Metern zwischen den Modulreihen kann der Landwirt die Fläche weiter landwirtschaftlich nutzen. Die BERR plant, mit Grünstrom auch aus der Agri-PV-Anlage einen Elektrolyseur zu betreiben, der pro Jahr 800 Tonnen Wasserstoff produzieren soll. Gesamtinvestition vor Förderung: 23 Millionen Euro, die BERR trägt davon knapp die Hälfte.

Den Wasserstoff will die BERR verkaufen, die Abwärme des Elektrolyseurs soll an die nahegelegene Industrie sowie an ein neues Wohngebiet geliefert werden. Eine Wärmepumpe und eine Hackschnitzelheizung sollen dafür sorgen, dass die BERR eG die benötigte Wärme immer liefern kann, selbst wenn der Elektrolyseur nicht läuft. Zu guter Letzt will die Energiegenossenschaft für jede der PV-Anlagen Batteriespeicher errichten, um die systembedingten Schwankungen bei der Lieferung von Sonnenstrom so gut wie möglich auszugleichen.

Förderung über fünf Millionen Euro

Ob letztlich alle Teile des Projekts komplett umgesetzt werden, hängt noch von verschiedenen Entscheidungen ab. Doch Scherrer ist zuversichtlich. „Es ist ein großes und forderndes Projekt. Ohne gute Berater und Partner wäre es nicht realisierbar. Aber mittlerweile haben die Stadt Regensburg und die Industrie großes Vertrauen in die Bürgerenergie und die BERR“, betont der Vorstandsvorsitzende. Auch die Bayerische Staatsregierung unterstützt das Projekt: Ende Oktober 2025 erhielt die BERR-Projektgesellschaft vom Bayerischen Wirtschaftsministerium einen Förderbescheid über fünf Millionen Euro für den Bau des Elektrolyseurs.