Bessermacher: Der 124. GVB-Verbandstag in München zeigt, welchen Beitrag Genossenschaften zur Stabilität der Gesellschaft leisten.

Herr Professor Helmenstein, Sie haben in einer Studie untersucht, welchen Beitrag die bayerischen Genossenschaften zur Wertschöpfung und damit zum wirtschaftlichen Erfolg im Freistaat leisten. Was sind Ihre zentralen Erkenntnisse?

Christian Helmenstein ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Privatuniversität Schloss Seeburg und Vorstand des Economica Instituts für Wirtschaftsforschung mit Sitz in Wien. Foto: privat

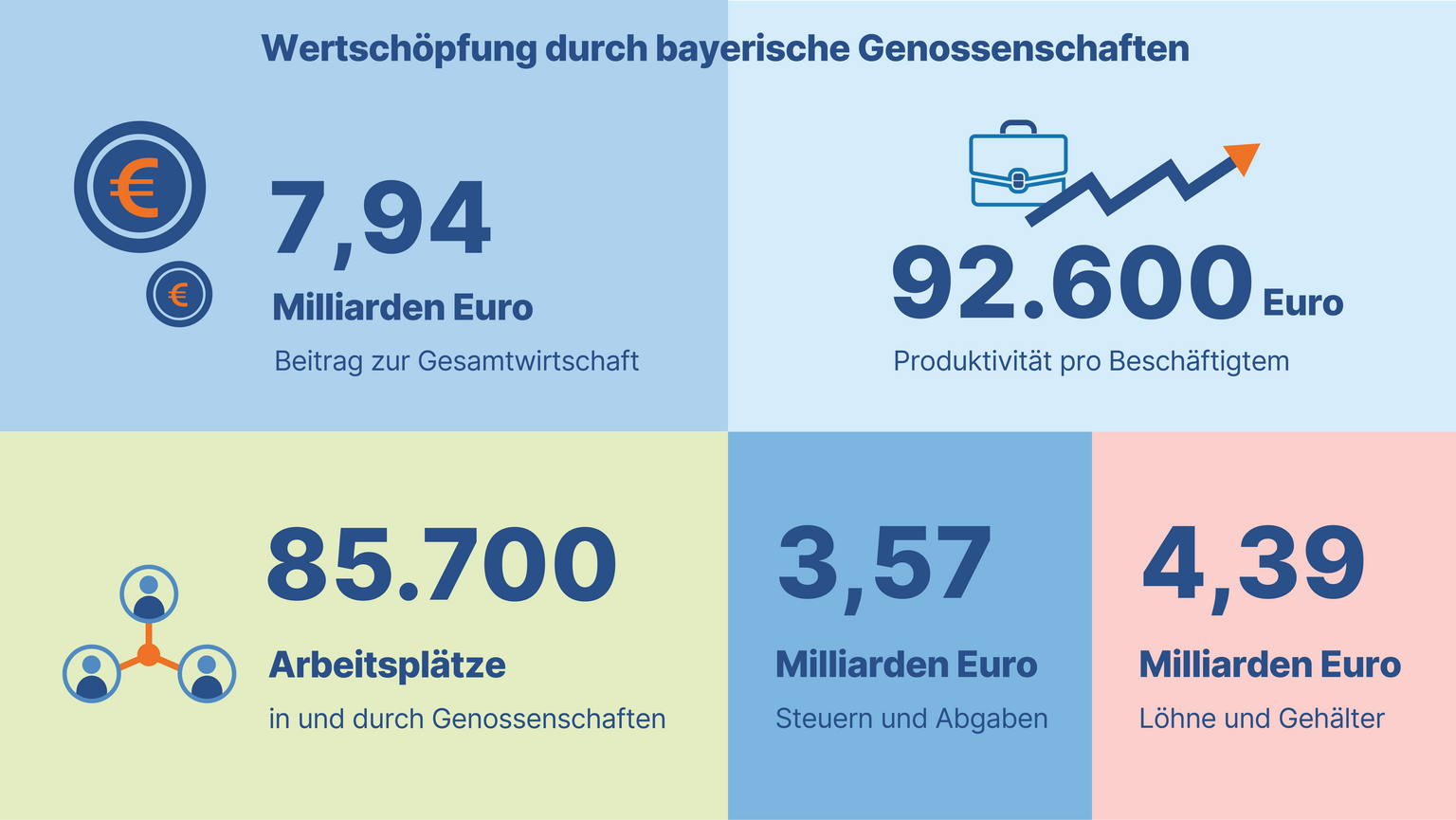

Christian Helmenstein: Die bayerischen Genossenschaften stellen ein bedeutendes wirtschaftliches Ökosystem dar, mit einer starken Verflechtung untereinander. Thematische Schwerpunkte sind die Kreditgenossenschaften, die landwirtschaftliche Produktion und viele weitere Spezialaktivitäten, etwa im Energiebereich, wo zuletzt eine besondere Dynamik zu verzeichnen war. Um die volkswirtschaftliche und regionalwirtschaftliche Bedeutung eines solchen wirtschaftlichen Ökosystems abzubilden, erstellt man einen sogenannten ökonomischen Fußabdruck. Dieser setzt sich unter anderem aus der Wirtschaftsleistung nach Maßgabe der Bruttowertschöpfung, Beschäftigung, Löhnen und Gehältern sowie dem fiskalischen Fußabdruck zusammen. Die Bruttowertschöpfung entspricht der Wirtschaftsleistung des Ökosystems. Sie ist typischerweise die Basis für die Berechnung des Bruttoregionalprodukts eines Bundeslandes wie Bayern oder auch des Bruttoinlandsprodukts von Deutschland insgesamt. Der ökonomische Fußabdruck, gemessen anhand der Bruttowertschöpfung der Mitgliedsunternehmen des Genossenschaftsverbands Bayern, beläuft sich auf knapp acht Milliarden Euro im Jahr 2023. Das heißt, diese acht Milliarden Euro werden Jahr für Jahr als Beitrag zum Wohlstand in Bayern und Deutschland erwirtschaftet.

Broschüre zur Wertschöpfungsstudie

Der GVB hat die wichtigsten Daten zur Wertschöpfung der bayerischen Genossenschaften in einer Broschüre zusammengefasst. Hier geht's zur Broschüre.

Wie setzt sich diese Summe genau zusammen?

Helmenstein: Auf die GVB-Mitgliedsunternehmen selbst entfallen 4,4 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung. Aber diese benötigen ihrerseits Vorleistungen wie beispielsweise elektrischen Strom. Oder sie mieten Gebäude an. Durch diese indirekte Wertschöpfung kommen noch einmal 2,7 Milliarden Euro hinzu. Darüber hinaus werden die Einkommen, die bei den GVB-Mitgliedsunternehmen sowie bei den Lieferanten erwirtschaftet werden, teilweise nachfragewirksam, wenn die Beschäftigten dieses Geld wieder ausgeben. Daraus resultiert ein sogenannter induzierter Effekt von rund 800 Millionen Euro. In Summe ergibt das die knapp acht Milliarden Euro.

„Die bayerischen Genossenschaften bringen zusammen ähnlich viel wirtschaftliches Gewicht auf die Waage wie ein internationales Leitunternehmen.“

Wie bewerten Sie diese Zahl?

Helmenstein: Acht Milliarden Euro stellen für sich genommen schon eine beeindruckende Größenordnung dar. Die wirtschaftliche Bedeutung der bayerischen Genossenschaften lässt sich jedoch besser einordnen, wenn man diese Zahl in einen Kontext setzt. Beispielsweise ist die Wertschöpfung des Ökosystems der GVB-Mitgliedsunternehmen mehr als doppelt so hoch wie jene der Branche Glas und Keramik in Bayern. Besonders interessant finde ich einen Vergleich mit einer Analyse der deutschen Monopolkommission. Diese weist die inländische Wertschöpfung der führenden deutschen Unternehmen aus. Die BMW AG als eines der bayerischen Leitunternehmen steht für 16,7 Milliarden Euro Wertschöpfung insgesamt in Deutschland. Wenn man sieht , dass die Wertschöpfung der mittelständisch geprägten Mitgliedsunternehmen des GVB rund der Hälfte der Wertschöpfung der BMW AG in Deutschland entspricht, ist das schon eine Leistung. Oder etwas freier formuliert: Sie sind wirtschaftlich so bedeutend wie die halbe BMW-Produktion in Deutschland. Die bayerischen Genossenschaften bringen in ihrer vielfältigen mittelständischen und kleinbetrieblichen Ausprägung zusammengenommen also ähnlich viel wirtschaftliches Gewicht auf die Waage wie internationale Leitunternehmen. Sie sind ein auch wirtschaftlich starkes Konstrukt, das gilt es noch bekannter zu machen.

BMW-Werk in Dingolfing: Die Leistung der GVB-Mitgliedsunternehmen entspricht rund der Hälfte der Wertschöpfung der BMW AG in Deutschland. Foto: mauritius images / SZ Photo Creative / Stephan Rumpf

Worauf führen Sie diese Leistung der bayerischen Genossenschaften zurück?

Helmenstein: Eine solche Leistung fällt nicht vom Himmel, sondern sie wird von motivierten und gut ausgebildeten Beschäftigten getragen. Wir sprechen hier von 43.400 Beschäftigten unmittelbar bei den GVB-Mitgliedsunternehmen und von 85.700 Beschäftigten großteils in Bayern, die im gesamten Ökosystem der bayerischen Genossenschaften Arbeit finden. Auch hier kann man einen interessanten Querschnittsvergleich ziehen: 85.700 Beschäftigte bedeutet, dass im Ökosystem der GVB-Mitgliedsunternehmen mehr Menschen beschäftigt sind als bei der Deutschen Telekom in Deutschland mit 78.600 Personen. Insgesamt tragen die bayerischen Genossenschaften damit 1,1 Prozent zur bayerischen Wirtschaftsleistung bei.

„Die Leistung der bayerischen Genossenschaften fällt nicht vom Himmel, sondern sie wird von motivierten und gut ausgebildeten Beschäftigten getragen.“

Mit 92.600 Euro pro Erwerbstätigem liegt die Produktivität der bayerischen Genossenschaften deutlich über dem Durchschnitt im Freistaat, lautet eine Erkenntnis Ihrer Studie. Welche Erklärung haben Sie dafür?

Helmenstein: Um den Wert von 92.600 Euro einordnen zu können: Die Produktivität pro Erwerbstätigen liegt in Bayern bei 89.800 Euro pro Jahr, welche wiederum höher als der gesamtdeutsche Durchschnitt ausfällt. Die hohe Produktivität der bayerischen Genossenschaften liegt daran, dass sie sich im Sinne einer „Make-or-buy“-Entscheidung stark auf ihre Kernkompetenzen fokussieren und zugleich qualifizierte Beschäftigte einsetzen, die in ihrem Fachbereich eine außerordentliche Leistung abrufen.

Die bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken generierten im Jahr 2023 über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg im Mittel sogar 104.400 Euro pro Beschäftigtem, also 14.600 Euro mehr als der bayerische Durchschnitt aller Branchen. Woran liegt das?

Helmenstein: Das ist branchenspezifisch zu betrachten. Im Banken- und Versicherungsbereich haben wir es im gesamtwirtschaftlichen Vergleich in allen Ländern mit einer überdurchschnittlichen Produktivität pro Erwerbstätigen zu tun. Das hängt damit zusammen, dass in diesem Bereich die Wertschöpfung leichter skalierbar ist als in anderen Dienstleistungsbranchen. Auch hier zeigt sich, dass die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken im Querschnittsvergleich stark aufgestellt sind. Insgesamt stehen die Genossenschaftsbanken für 18 Prozent aller Erwerbstätigen im Sektor Finanz- und Versicherungsdienstleistungen in Bayern.

Die bayerischen Genossenschaften stellen ein bedeutendes wirtschaftliches Ökosystem mit einer überdurchschnittlichen Wertschöpfung dar. Grafik: GVB

Was hebt die genossenschaftlichen Unternehmen in Bayern von Unternehmen anderer Rechtsformen ab?

Helmenstein: Die bayerischen Genossenschaften weisen eine ausgeprägte Mitgliederorientierung auf. Das geht einher mit dem Selbstverständnis, das genossenschaftliche Kooperationsmodell gemäß den Erfordernissen der Mitglieder und Kunden laufend weiterzuentwickeln. Aufgrund ihrer Unternehmensstruktur identifizieren sich Genossenschaften in besonderer Weise mit dem eigenen Geschäftsmodell. Gleichzeitig sichern sie dieses durch systematische Ausbildungsaktivitäten nachhaltig ab. Das sind meines Erachtens die wesentlichen Stärken des Genossenschaftsmodells.

Sie haben in Ihrer Studie außerdem untersucht, inwiefern Netzwerke zur Wertschöpfung von Unternehmen beitragen. Zu welchem Ergebnis kommen Sie, insbesondere im Hinblick auf die bayerischen Genossenschaften?

Helmenstein: Wenn man das gesamte genossenschaftliche Wertschöpfungsnetzwerk in Bayern analysiert, dann sieht man schnell, dass es besonders starke Verbindungen einerseits von der landwirtschaftlichen Urproduktion zu den weiteren Verarbeitungsstufen in der Lebensmittelindustrie gibt, denken wir nur an den Bereich Milch und Käse. In weiterer Folge bestehen ausgeprägte Verbindungen aus vorgelagerten Produktionsbereichen zum Groß- und Einzelhandel, und schließlich runden die Kreditgenossenschaften über die Finanzierungsseite das Gesamtbild ab. Diese drei Teilnetzwerke sind im gesamten bayerischen Wertschöpfungsnetzwerk prominent vertreten. Es ist wertvoll zu sehen, dass wir im Bereich der Landwirtschaft eine ganze Kaskade von Veredelungsstufen vorfinden, von der Urproduktion bis hin zu höher wertschöpfenden Produkten, die dann auch international exportfähig sind.

Die Produktionsstätte der Allgäu Milch Käse eG am Standort Kimratshofen: Genossenschaften bilden ein starkes Wertschöpfungsnetzwerk von der Urproduktion bis zur Veredelung. Ein Beispiel dafür ist die Verarbeitung von Milch zu hochwertigem Käse. Foto: Allgäu Milch Käse eG

Kann man sagen, dass dieses Wertschöpfungsnetzwerk ebenfalls zu einer höheren Produktivität der genossenschaftlichen Unternehmen in Bayern beiträgt?

Helmenstein: Das ist zutreffend. Das genossenschaftliche Wertschöpfungsnetzwerk erlaubt aufgrund seiner strukturellen Spezialisierung und der hohen Qualifizierung seiner Beschäftigten eine überdurchschnittliche Produktivität. Man könnte es auch andersherum beschreiben: Würde es die Genossenschaften auf den höheren Verarbeitungsstufen nicht geben, dann hätten wir ganz erhebliche negative Rückwirkungen auf die vorgelagerten Produktionsstufen. Von daher kommt ja der genossenschaftliche Gedanke, dass sich die Urproduktion so organisiert, dass sie eine dauerhafte ökonomische Perspektive hat und wettbewerbsfähig bleibt. Das macht dieses genossenschaftliche Wertschöpfungsnetzwerk aus: Die überdurchschnittliche Produktivität durch Spezialisierung in den höheren Produktionsstufen in Verbindung mit nachhaltiger Produktionsweise auf den vorgelagerten Produktionsstufen stärkt das gesamte genossenschaftliche Ökosystem und sichert seinen wirtschaftlichen Bestand.

„Wenn es auf den höheren Wertschöpfungsstufen keine Genossenschaften gäbe, würden der Urproduktion wesentliche Absatzkanäle fehlen.“

Können Sie diesen Gedanken näher erläutern?

Helmenstein: Wenn es auf den höheren Wertschöpfungsstufen keine Genossenschaften gäbe, würden der Urproduktion wesentliche Absatzkanäle nicht zur Verfügung stehen. Außerdem käme es dann zu Ineffizienzen in der Logistik, weil die Genossenschaften in ihrer weit über hundertjährigen Geschichte eine hocheffiziente Produktionslogistik und dazu passende Vertriebssysteme aufgebaut haben. Nehmen Sie als Beispiel die Winzergenossenschaften. Diese produzieren aus den Trauben ihrer Mitglieder nicht nur Wein, sondern sie verfügen auch über die dazugehörigen Vertriebskanäle, um den Wein anschließend verkaufen zu können. Wenn das alles jeder einzelne landwirtschaftliche Betrieb auf jeder Produktionsebene selbst organisieren müsste, hätte dies beträchtliche Ineffizienzen zur Folge.

„Die bayerischen Genossenschaften leisten einen überdurchschnittlichen Beitrag zu den Steuern und Sozialabgaben in Deutschland.“

Wie profitieren Wirtschaft und Gesellschaft in Bayern insgesamt von den Leistungen der bayerischen Genossenschaften?

Helmenstein: Die Antwort geht weit über den Hinweis auf das soziale Engagement von Genossenschaften und die Bereitstellung von qualifizierten Arbeitsplätzen hinaus, denn die genossenschaftlichen Unternehmen entrichten natürlich auch Steuern und Sozialversicherungsabgaben. Hier haben wir einen Betrag von 3,6 Milliarden Euro errechnet. Aufgrund der Verteilung der Steuern und Abgaben zwischen Bund und Ländern ist es schwierig, diese Zahl nur auf Bayern zu beziehen. Was man aber sagen kann: Die Steuern und Abgabenleistungen des genossenschaftlichen Ökosystems in Bayern machen 0,25 Prozent aller Einnahmen aus Steuern und Sozialbeiträgen in Deutschland aus. Das klingt nach wenig, ist aber tatsächlich viel, wenn man bedenkt, dass Bayern für gut 18 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung steht und die bayerischen Genossenschaften daran einen Wertschöpfungsanteil von 1,1 Prozent haben. Ausmultipliziert ergäbe dies einen Anteil von rund 0,2 Prozent am Fiskalaufkommen. Man könnte also erwarten, dass die bayerischen Genossenschaften ein Fünftel Prozent zu den gesamtstaatlichen Einnahmen aus Steuern und Sozialbeiträgen in Deutschland beitragen. Es ist aber ein Viertel Prozent. Es zeigt sich also, dass die bayerischen Genossenschaften auch einen überdurchschnittlichen Beitrag zu den Steuern und Sozialabgaben in Deutschland leisten. Das wiederum hängt mit der großen Zahl von Beschäftigten bei den Genossenschaften zusammen – und mit ihrer ordentlichen Entlohnung. Wir kommen also immer wieder auf den einen Punkt zurück, und der heißt überdurchschnittliche Produktivität.

Haben Sie in Ihrer Studie auch die Investitionstätigkeit der bayerischen Genossenschaften beleuchtet?

Helmenstein: Das ist ein ganz wichtiger Punkt im Hinblick auf die Standortsicherung, insbesondere im Internationalen Jahr der Genossenschaften. Die bayerischen Genossenschaften investieren 300 Millionen Euro pro Jahr. Davon werden 250 Millionen Euro für die Wirtschaft wertschöpfungswirksam, weil z.B. Grundstückstransaktionen herauszurechnen sind, da es sich dabei lediglich um einen sogenannten bilanziellen Aktivtausch handelt. Die Genossenschaften sichern mit ihren Investitionen nicht nur nachhaltig den eigenen Bestand, sondern sie tragen zugleich zur gesamtstaatlichen Wertschöpfung bei. Dazu eine interessante Zahl: Wenn man die Importe von Investitionsgütern herausrechnet, dann kommt man auf knapp 2.000 Personen, die allein im Ökosystem der GVB-Mitgliedsunternehmen jeden Tag durch diese Investitionen Beschäftigung finden, etwa Bauplaner, Handwerker oder Metallverarbeiter. Über die fiskalische Umwegrentabilität fließen 35 Prozent von diesen Investitionen sofort wieder als Steuern und Abgaben an den deutschen Fiskus zurück und kommen damit wieder der Gesellschaft zugute. Das heißt aber auch, dass netto nur 65 Prozent der Investitionen in die Bestandssicherung der Genossenschaften fließen. Ich finde, hier sollte der Staat die Bestandssicherung von Unternehmen stärker unterstützen, indem er Investitionen fiskalisch entlastet.

„Dass die genossenschaftlichen Unternehmen in Summe auf Augenhöhe mit international tätigen Großunternehmen agieren, ist eine beeindruckende Leistung.“

Als Sie die Zahlen der Studie zum ersten Mal auf den Tisch bekommen haben: Was hat Sie dabei am meisten überrascht?

Helmenstein: Die Stärke der Genossenschaften im Querschnittsvergleich hat mich schon überrascht. Dass die zum Teil kleinbetrieblich, aber vor allem mittelständisch geprägten genossenschaftlichen Unternehmen in Summe bei der Wertschöpfung und der Beschäftigung auf Augenhöhe mit international tätigen Großunternehmen agieren, ist eine beeindruckende Leistung. Das beweist die Stärke der genossenschaftlichen Idee und die Kraft der vielen. Wenn sie an einem Strang ziehen, können Genossenschaften gemeinsam genauso erfolgreich sein wie die global bekannten Leitunternehmen.

Herr Professor Helmenstein, vielen Dank für das Interview!

Zur Person

Christian Helmenstein ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Privatuniversität Schloss Seeburg, Chefökonom der Industriellenvereinigung in Österreich und Gründer des Cognion Forschungsverbundes (Economica, Research Studios Austria, SpEA, u.a.). Er hat ein Doppelstudium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln absolviert und an der Ruhr-Universität Bochum promoviert. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Makro- und Regionalökonomie, dem wirtschaftlichen Strukturwandel, der Finanzwirtschaft und der Sportökonomie.